Tous les mois, nos éditions invitent une personnalité à choisir un ou plusieurs titres parmi nos ouvrages. La sélection et les commentaires livrés par cet invité éclairent sans nul doute sa personnalité : « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. » (François Mauriac)

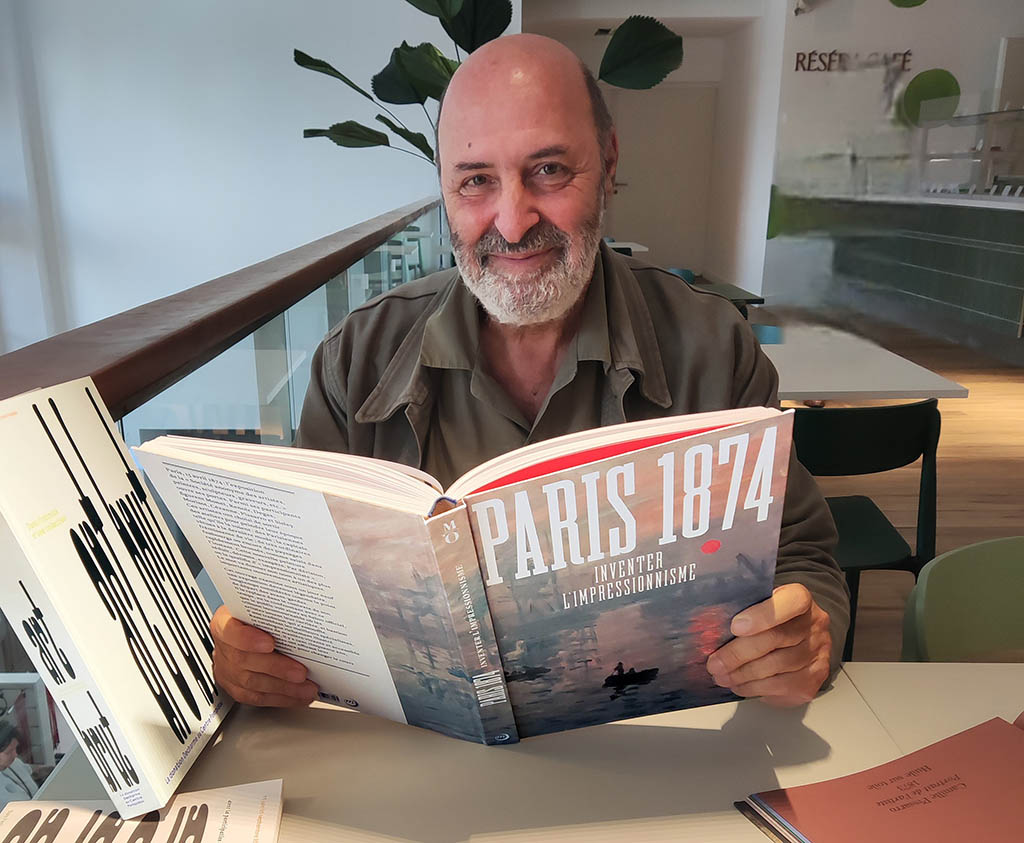

Au cœur de l’effervescence matinale du Grand Palais, nous avons accueilli une figure majeure du cinéma français : Cédric Klapisch. Conquis par son dernier film, La Venue de l’avenir, qui a déjà séduit plus de 900 000 spectateurs en les transportant au cœur de l’effervescence de l’impressionnisme et du Paris de la Belle Époque, nous lui avons proposé une rencontre, une invitation à dialoguer avec notre univers éditorial.

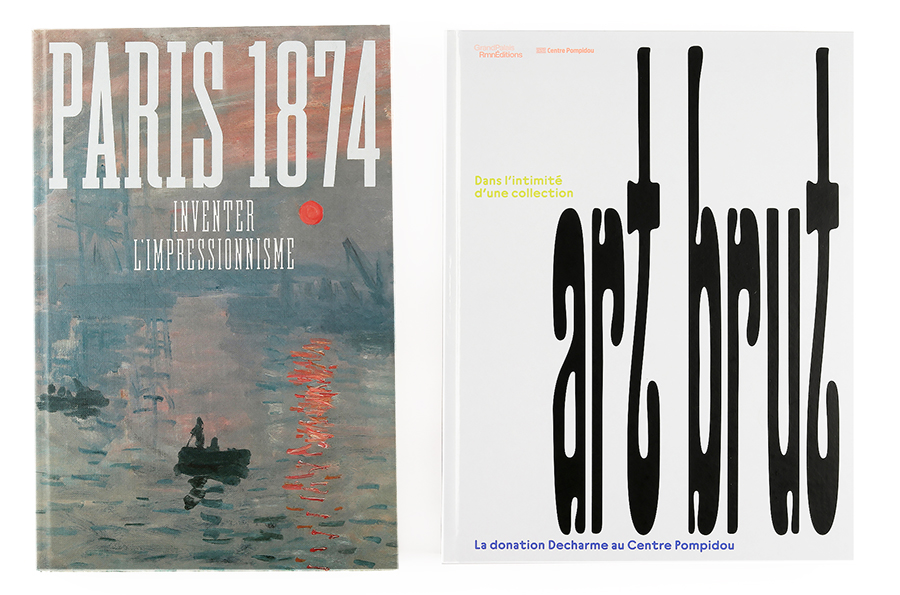

Face à notre collection d’ouvrages d’art, son choix s’est porté sur deux livres que tout semblait opposer : Paris 1874, un témoignage sur une époque foisonnante, et Art brut, une exploration des marges de la création. Un choix loin d’être fortuit, qui nous a permis d’explorer les liens unissant son travail au monde de l’art.

La sélection de Cédric Klapisch

« Nous avons commencé le tournage de La Venue de l’avenir le 15 avril 2024, raconte-t-il. Soit cent cinquante ans, jour pour jour, après l’ouverture de la toute première exposition impressionniste de 1874 ! Cette heureuse coïncidence, nous l’avons découverte pendant la préparation du film, en apprenant que le musée d’Orsay préparait une exposition sur la naissance de l’impressionnisme. » Le réalisateur a tout de suite vu un clin d’œil du destin dans cet étrange écho.

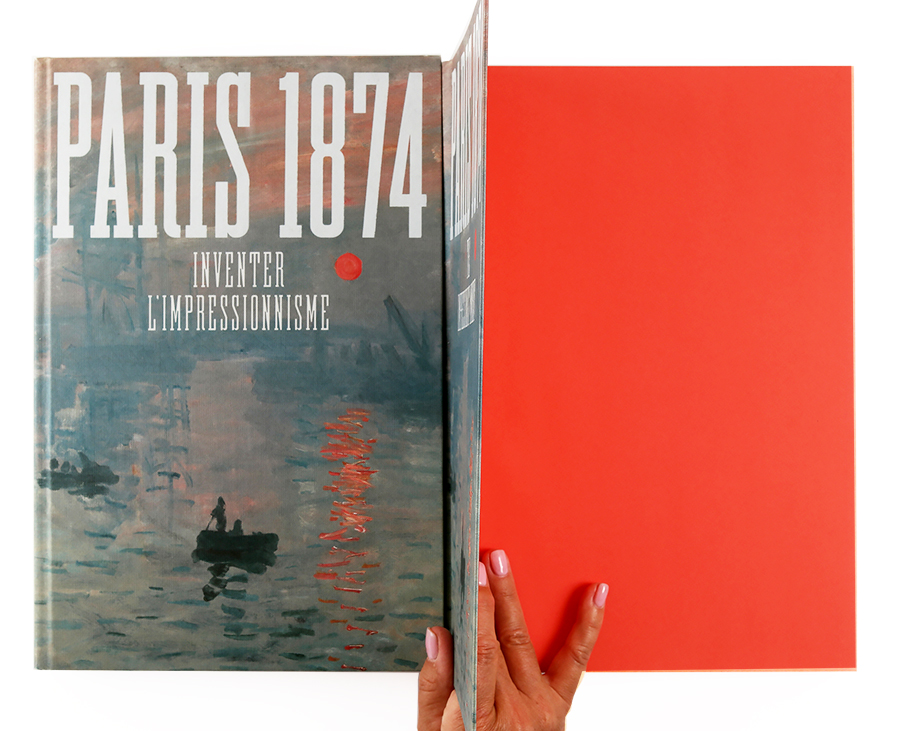

« Mon film, alors écrit depuis plusieurs mois, comportait de vraies concordances avec le sujet central de cette exposition. Nous avons rencontré l’une des co-commissaires, Sylvie Patry. C’était incroyable de découvrir que nous nous étions appuyés sur les mêmes documents de recherche ! Par exemple, nous avions trouvé l’information selon laquelle les murs de la première exposition des impressionnistes en 1874 étaient peints en rouge ; justement la couleur choisie pour l’exposition d’Orsay !». Un détail que le catalogue du musée restitue d’ailleurs avec ses pages de garde rouges.

Les catalogues et les musées, sources d’inspiration

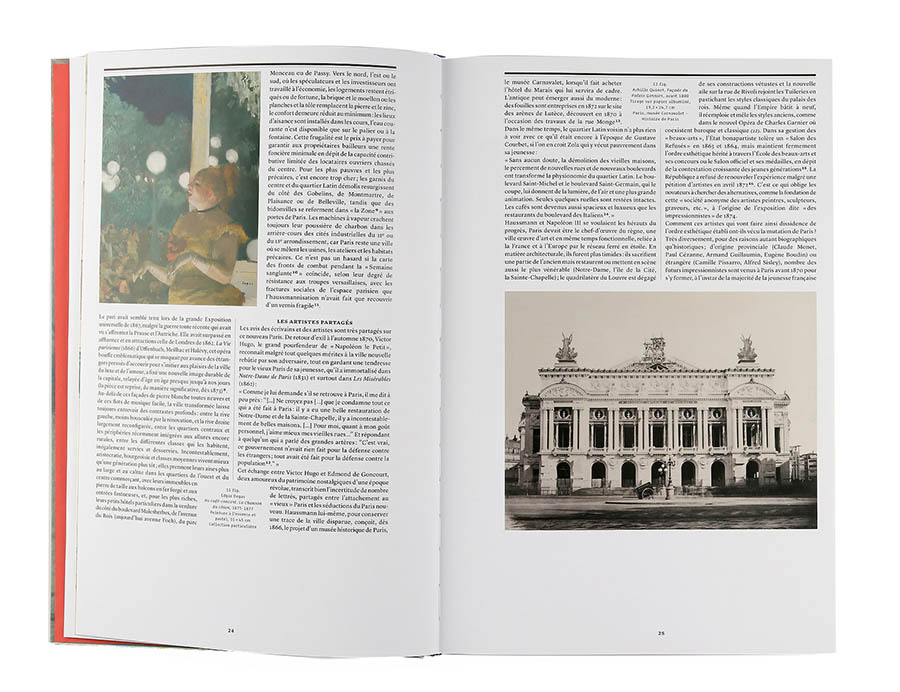

L’écriture du scénario de ce quinzième long métrage a nécessité un long travail de recherche et de documentation. Avec son co-scénariste, Santiago Amigorena, le réalisateur a lu de nombreux livres d’art, arpenté les bibliothèques et les musées, de Carnavalet à Orsay, de l’Orangerie à Marmottan, en passant par Giverny et Le Havre.

« Le musée Carnavalet a été une source d’inspiration très forte pour raconter le Paris de cette époque, confie-t-il. La cheffe décoratrice, Marie Cheminal, a déniché quelques anecdotes méconnues, comme celle sur l’avenue de l’Opéra, qui fut la première avenue de Paris à être éclairée grâce à l’électricité. Quand j’ai découvert l’existence de la grande fête populaire suscitée par cette nouveauté technologique, j’ai eu envie de mentionner cet événement qui avait réuni tant de Parisiens. »

Deux modernités en miroir

« Depuis longtemps, je souhaitais faire un film sur cette époque, car elle fait écho à la nôtre. La fin du xixe siècle fut une période de bouleversements technologiques intenses, de la révolution industrielle à l’avènement de l’électricité, des trains et des automobiles, du cinéma… L’humanité a basculé dans une nouvelle ère, tout comme Internet et les smartphones ont transformé notre quotidien depuis les années 2000.

« Cette effervescence technologique a directement influencé la création artistique. Deux inventions, en particulier, ont joué un rôle décisif. D’abord, le tube de peinture en étain, qui a permis aux artistes de sortir de leurs ateliers et de peindre en extérieur et de capturant ainsi sur le vif les variations de la nature et de la lumière.

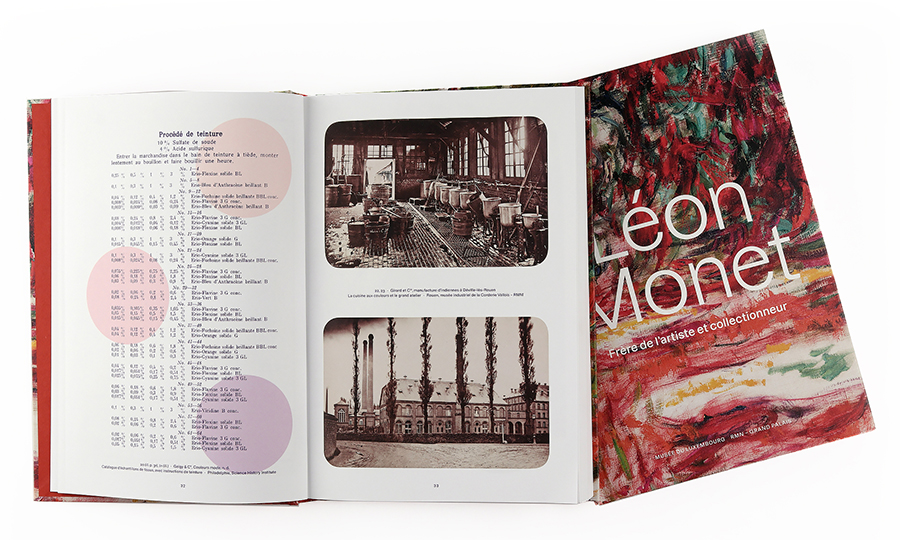

« Nous avions écrit une scène sur la couleur dans laquelle le personnage de Claude Monet rendait visite à son frère, Léon Monet, chimiste et industriel de la couleur. L’idée était de les voir dialoguer, de les écouter parler des pigments, de la matière. L’inspiration m’est venue d’un catalogue d’exposition qu’on m’avait offert, Léon Monet, frère de l’artiste et collectionneur. C’est un livre précieux qui nous a permis de comprendre le rôle du frère de l’artiste et de découvrir l’avènement des colorants de synthèse. Malheureusement, faute de financement, cette scène n’a jamais pu être tournée.

« Enfin, en parallèle, l’avènement de la photographie a bousculé les codes de la peinture. Les artistes n’avaient dès lors plus à se focaliser sur le réalisme et la notion de “ressemblance” ; ils ont pu notamment explorer de nouvelles manières de composer, de cadrer et, in fine, de représenter le monde. Regardez, par exemple, cette œuvre avec le profil net en premier plan et le flou du second plan ! Elle illustre la notion de snapshot en anglais, le fait de saisir un instant furtif. Et la photographie en noir et blanc a poussé les impressionnistes à explorer la couleur, qui est devenue leur signature commune. »

Notre invité évoque alors, avec une ferveur particulière, Les Nymphéas de Claude Monet, une œuvre qui ouvre son film : « C’est l’aboutissement du travail du peintre, l’équivalent de Guernica pour Picasso ! C’est un délire de maîtrise absolue, une toile immense dont la force est décuplée. »

L’art brut : la singularité au cœur de la création

L’art brut : la singularité au cœur de la création

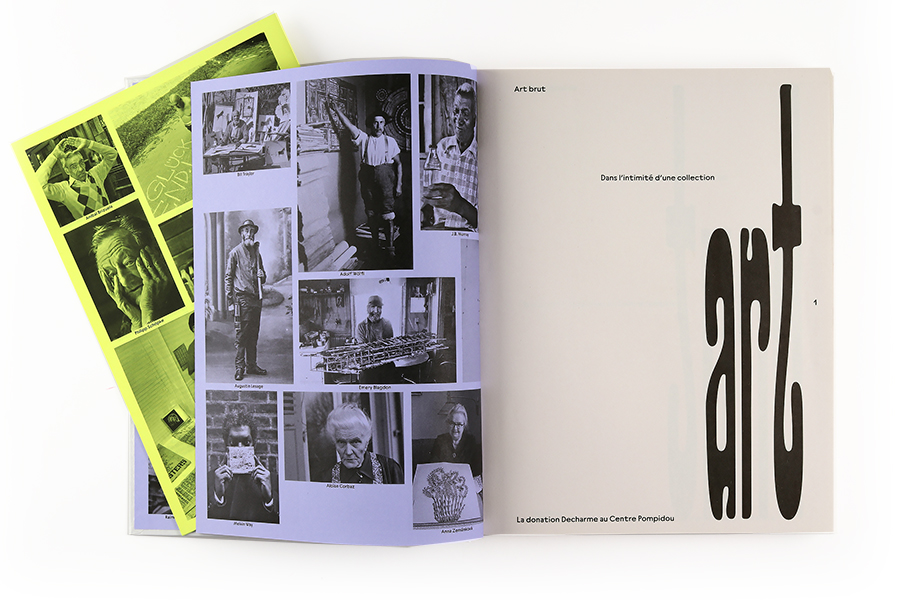

La discussion rebondit lorsque Cédric Klapisch attrape le catalogue sur l’art brut. « Ce qui est intéressant dans l’exposition “Art brut”, que j’ai visitée récemment, c’est qu’elle explore les frontières de l’art. » Et tandis que le réalisateur poursuit ses réflexions sur cette esthétique, il devient évident que ce sondeur inlassable des identités et des singularités humaines est là en terrain familier.

« Il y a un contraste fascinant entre les impressionnistes, qui ont eu la volonté de se regrouper sous une même bannière, et les artistes de l’art brut, individualités rassemblées a posteriori par Jean Dubuffet, qui a commencé à les collectionner, suivi par des gens comme Bruno Decharme. Le point commun des artistes relevant de l’art brut ? Leur singularité et leur liberté absolue de créer. Toutes ces œuvres naissent d’obsessions, d’un regard unique sur le monde. Et c’est finalement la définition même de l’artiste, celui qui ne voit pas le monde tel que la majorité des gens le voit, à l’écart des conventions. L’art brut pousse à s’interroger sur l’art lui-même : qu’est-ce qui le définit ? Une œuvre d’art est-elle nécessairement le fruit d’une personne formée aux Beaux-Arts ? Ce qui est fascinant, c’est la sincérité et la force brute de ces créations, qui nous ramènent à l’essence même du geste artistique, bien loin des conventions établies. »

La pérennité des catalogues d’exposition

Du bout des doigts, comme on caresserait une toile, le réalisateur effleure la couverture tissée de Paris 1874, puis déclare : « Ces catalogues sont riches et montrent toute la diversité de ces deux mouvements. » Pour lui, feuilleter ces livres permet d’en saisir l’essence. « Ce qui est intéressant dans cet ouvrage sur l’impressionnisme est qu’il permet de mesurer l’incroyable diversité du mouvement. On y trouve la douceur et les pastels de Berthe Morisot, les variations de lumière de Claude Monet, le réalisme de Gustave Caillebotte, mais aussi les touches des précurseurs comme Paul Cézanne, Eugène Boudin ou même William Turner. »

Il se tourne ensuite vers l’autre catalogue, observe attentivement toutes ses reproductions, puis le décrivant comme « une porte d’entrée sur un monde inconnu, un voyage au-delà des conventions », il souligne que l’art brut pose beaucoup de questions sur la notion de « frontière », frontière entre la folie et la raison, entre l’obsession et la passion, entre le volontaire et l’involontaire : les questionnements que soulève cette forme d’art redéfinissent ainsi les frontières de ce qui artistique et de ce qui ne l’est pas…

Dans sa propre bibliothèque, le réalisateur possède une multitude de livres d’art, en particulier sur la photographie ancienne, qu’il a un temps collectionnés. « Quand une exposition me plaît, j’achète le catalogue. C’est un souvenir… C’est un geste paradoxal, plutôt amusant, en fait, à l’ère d’Internet, où tout est disponible en ligne ! Pourtant, bien après les expositions, ces livres continuent d’ouvrir des portes et d’éclairer un certain avenir », conclut notre invité avec un sourire.